東日本大震災伝承施設のうち、岩手県にある3つの施設を訪問しました。この記事では、それぞれの施設で、どのような施設か、体験できることなど、実際に訪問し感じたことをレポートとしてお送りします。まだ伝承施設を知らない人も、これから訪問する人もぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

また、東日本大震災伝承施設については こちらの記事 を参考にしてみてください。

大槌町文化交流センター「おしゃっち」

津波で甚大な被害を受けた岩手県大槌町

今回ご紹介する施設は、岩手県大槌町にある「大槌町文化交流センター おしゃっち」(以下おしゃっち)です。

大槌町は三陸沿岸に位置する人口1万人ほどの小さな町です。「ひょっこりひょうたん島」のモデルとも言われている「蓬莱島」が浮かぶことでも有名です。また水産業も盛んで、町の大半の人は海沿いで暮らしていました。

しかし東日本大震災で発生した津波により、町の大半が破壊されました。津波だけではなく、その後の火災によりさらに被害は拡大し、多くの死者・行方不明者を出しました。

また、町庁舎にいた職員の多くも行方不明になり、行政の機能は麻痺。大槌町は数日の間、外部から孤立した状態となっていたそうです。

被害状況はこちらをご覧ください(令和2年7月31日現在)

おしゃっちとその周辺の町の様子

おしゃっちは、震災前の大槌町の中心である御社地(おしゃち)周辺にあった図書館、御社地ふれあいセンター等を一つに集約した施設です。2018年6月10日にオープンしました。

施設の目の前には「御社地公園」があります。

この公園は、復興事業において、大規模な盛土により失われる危機にあった、地域が誇る湧水環境とその暮らしの風景を被災前の地盤とともに保全し新しい街のランドスケープとして再生したプロジェクトだそうです。

2020年度のグッドデザイン賞を受賞しています。こちらでご覧いただけます。

復興期の困難な状況下、世代を超えた多くの住民、行政、関係者の共感と協働により実現したものだそうです。

おしゃっち周辺は新しく建てられた施設や家々も多く見受けられます。ダンプカーがいまだに多く道路を走り、復興途中の風景が印象的でした。

近くには三陸鉄道リアス線の大槌駅があります。この駅舎は大槌町のシンボルであるひょうたん島(蓬莱島)をイメージして作られた屋根が特徴です。

おしゃっち

施設は3階建ての建物です。中に入ると、一階から二階にかけて吹き抜けになっており、広々としたエントランスホールが印象的です。

この投稿をInstagramで見る

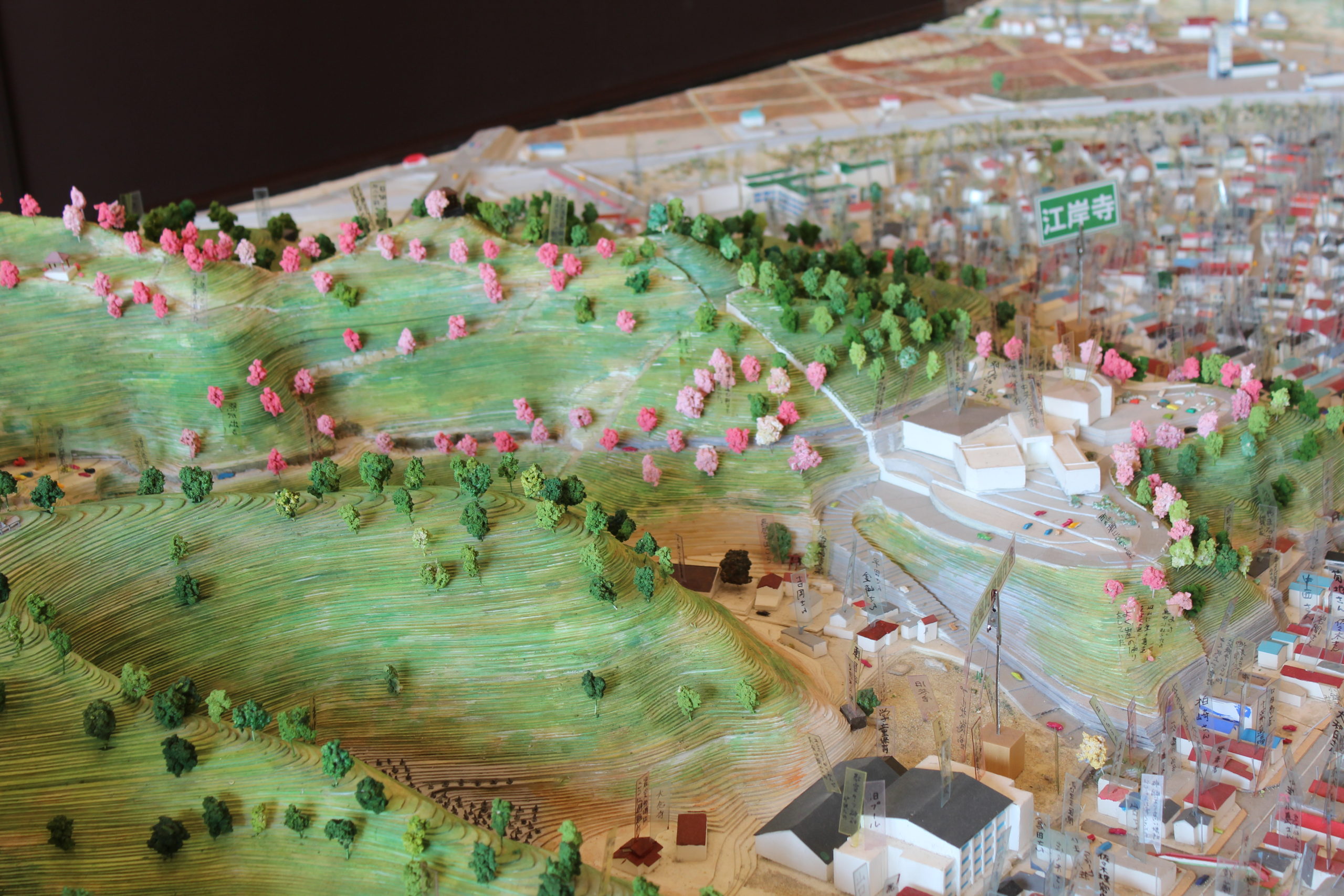

このエントランスホールでは展示や朝市、カフェなどの多目的に利用することが可能だそうです。私が訪問した際は、大槌町の大きな模型が展示されておりました。

一階の奥は多目的ホールになっているそうです。移動観覧席を136席設けており、演奏会や発表会等のイベントに利用可能だそうです。席を収納すると展示会等ができるくらいの広さになります。

多目的ホールの脇のホワイエには大槌町の復興をたどるパネルの展示がありました。

一階にはそのほかにもレッスン室というものが設けられています。

階段またはエレベーターを使用し二階へ上がると、交流コーナーがあります。このスペースには机と椅子が何個か置いてあり、高校生くらいの方々が友人たちと勉強をしておりました。

おしゃっちは、年代問わず大槌町の多くの方々の居場所になっているということが伝わってきました。

この交流スペースの奥に震災伝承展示室があります。伝承展示室については後ほど詳しくレポートします。

そのほかに二階には会議室やスタジオが併設されておりました。

三階は図書館となっています。今回は伝承施設のレポートということで図書館にはいかなかったのですが、学習スペースなども設けられており広々とした館内となっているようです。また絵本や雑誌も置き、子供からお年寄りまで幅広く親しむことができるそうです。

震災伝承展示室について

続いて、2階にある伝承展示室について展示内容などをレポートします。

室内に入って一番最初に目にとまるのは、壁一面に展示してある、津波で破壊された町や町民の写真とメッセージが綴られたパネルです。

突当りの壁には、「生きた証回顧録」と名付けられた、津波による犠牲者の当時の行動を振り返ったパネルが展示されています。

私は当時、小学校から帰宅し家に一人でいました。帰宅して間も無く今までに経験したことがないような地震が来たことを覚えています。

私が住む地域では、昔から地震や津波の被害にあってきており、学校や地域でも防災訓練や防災教育を定期的に行っていました。そのおかげもあり揺れの後、「山に逃げなくては!」とひとりぼっちでいたのにも関わらず、命を守るための冷静な判断ができていたなと感じています。

展示されていたパネルにも書かれていたのですが、「正しい判断」というものは常に決まりきったものではありません。普段の防災訓練などで養うことができる「判断力」が混乱の中でも命を守る行動に活きてくるのです。そして後付けで「正しい判断」となるのだと思います。

どの場所でどのような行動をとるのか。行動一つ一つが命取りです。場所は選べないのなら、せめて正しい避難行動が取れるような判断力を身に付けたいと思いました。

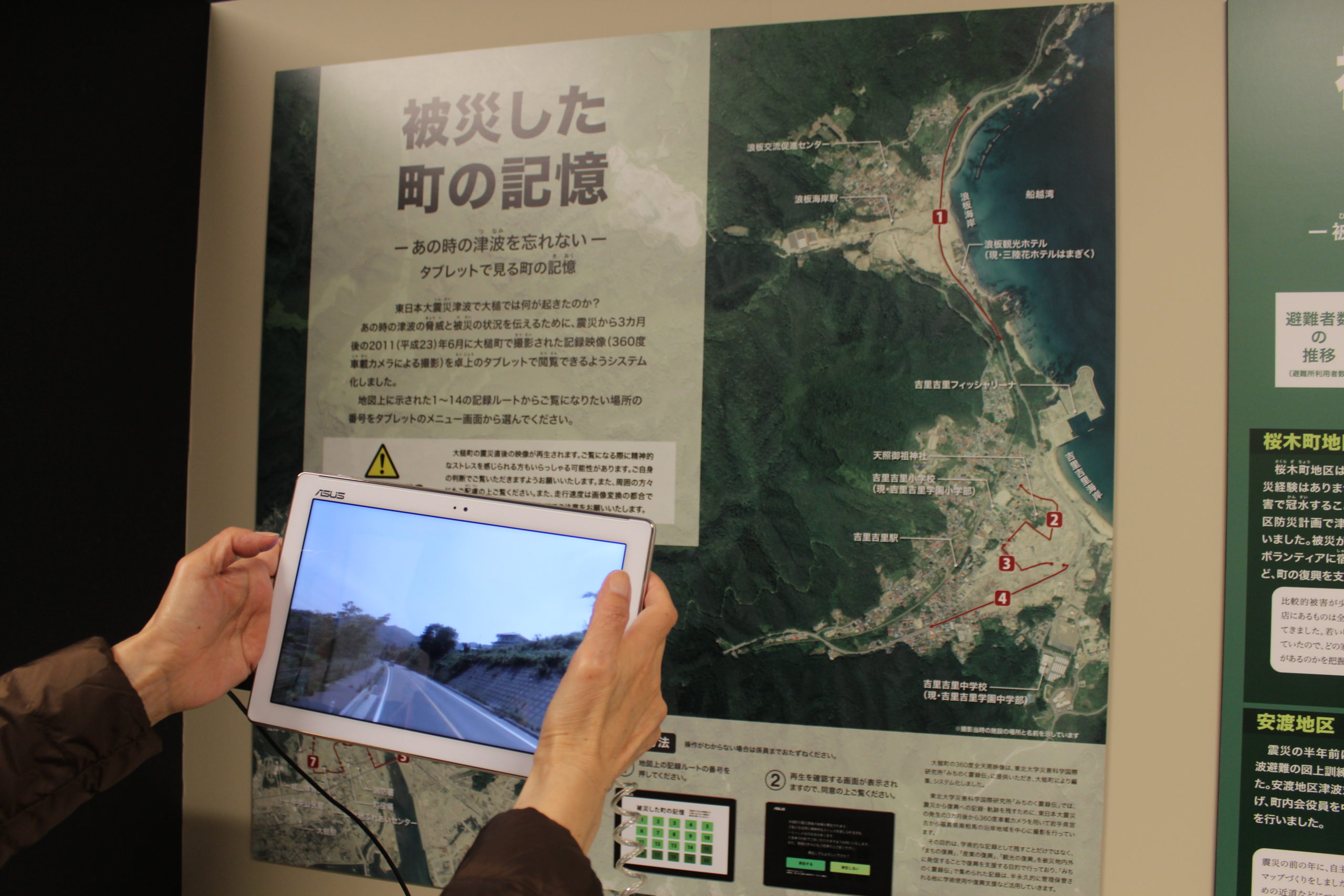

今壁の展示パネルの向かいには、タブレット端末を用い被災した大槌町の3ヶ月後の町の様子を360°映像で鑑賞することが可能な映像資料があります。

地図上に振り分けられた番号を選択すると、その周辺の様子をタブレット鑑賞できます。津波で壊滅的な被害を受けた町の様子が記録されており、改めて津波の脅威を実感しました。

その隣には、3月11日とその1ヶ月後の町の様子をインフォグラフィックスでまとめたパネルが展示してありました。

さらに奥に進むと映像資料を鑑賞することができます。資料は震災前の大槌町の様子と震災後の大槌町の様子を記録したものになります。こちらは映像の一部です。

震災後の映像には津波の映像もありました。私は津波の映像よりも、波が引き破壊された町の風景が特に痛々しくダイレクトに伝わってきました。

10年前のことを思い出すきっかけになりました

当時の記録や津波の映像、混乱する町の様子はとても生々しく、PTSDを引き起こす可能性があるので苦手な方は無理に見る必要はありません。しかし私にとっては振り返る良い機会となりました。

10年経つとどうしても忘れてしまうことの方が多いです。思い出そうとしてもなかなか難しかったです。しかし町は違えど、大槌町の風景や記録を見て、当時のことを少し思い出すことができました。

私はこれまで津波の映像を見ないようにしてきました。理由はなんとなく辛くなりそうだからです。今回施設を訪問し、初めてしっかりとそのような映像を見ました。

津波の映像を見て辛い気持ちになることはありませんでしたが、改めてとても恐ろしいものだなと思いました。もう二度とこのような気持ちを経験することのないよう、被災した町や人々の記録をし伝えることはとても意味のあることだと、今回伝承施設を訪問し実感することができました。

皆さんも機会があれば、お近くの震災伝承施設にぜひ行ってみてください。その際は今回ご紹介した「おしゃっち」のように第三分類に登録されている施設にもぜひ。これまでなんでもないように思えていた石碑にも色々な人の思いが詰まっているということがより実感しやすいと思います。

伝承施設レポートは②、③と続きます。次にご紹介する施設は岩手県釜石市鵜住居町にある施設です。ぜひこちらの記事もご覧ください。

1 コメント. Leave new

実際におしゃっちに行ってみたいと思いました!